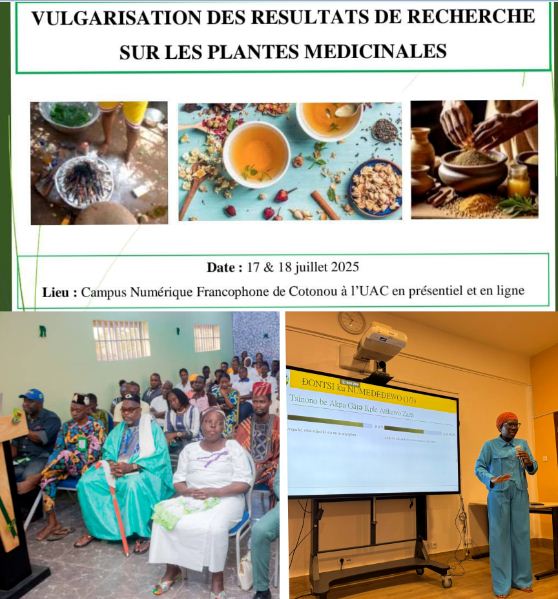

La recherche sur les plantes médicinales, renforce la confiance dans la médecine traditionnelle : Au Bénin, les résultats de recherche vulgarisés en langues nationales

La vulgarisation scientifique au Bénin a été amorcé avec le lancement officiel des Journées scientifiques de présentation des résultats de recherche en langues nationales à l’université d’Abomey-Calavi le 17 juillet 2025 . Portée par l’ONG Santé, Environnement et Développement (SED), en partenariat avec l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et de nombreux acteurs institutionnels, cette initiative novatrice vise à rapprocher la science des communautés locales en leur parlant dans les langues qu’elles comprennent.

La cérémonie d’ouverture, présidée par la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeure Eléonore YAYI épouse LADEKAN, s’est tenue dans la salle de conférence de l’URMAPHA. Elle a réuni un parterre d’autorités universitaires et administratives, parmi lesquelles le Professeur Clément AGBANGLA, Directeur Général de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le Professeur Patrick D. Y. HOUESSOU, Vice-Recteur chargé des Affaires Académiques et Président du Comité scientifique, Monsieur TAIROU Fawaz, Directeur du Campus Numérique Francophone, ainsi que Madame DODOO Nicole, représentante du Directeur Départemental du Tourisme, de la Culture et des Arts de l’Atlantique.

Durant deux jours, les 17 et 18 juillet 2025, chercheurs, tradipraticiens, étudiants et partenaires se sont retrouvés au Campus Numérique Francophone pour un exercice inédit : rendre accessibles les résultats de recherche scientifique en langues locales telles que le Fongbé, le Yoruba, le Mina ou encore l’Adja.

Un engagement pour une science inclusive

Le Docteur Placide Mahougnan TOKLO, Président de l’ONG SED et du comité d’organisation, a salué la matérialisation de cette initiative, soulignant qu’il s’agit sans doute de la première du genre au Bénin. Selon lui, diffuser les résultats scientifiques en langues endogènes permet non seulement de renforcer leur appropriation par les communautés, mais aussi de bâtir un pont entre la science moderne et les savoirs traditionnels.

Ce message a fortement résonné dans les interventions des participants. Plusieurs enseignants-chercheurs, marqués par la richesse des échanges, ont manifesté leur volonté de suivre des formations en langues locales. « La restitution en langues nationales n’est pas une option. C’est une nécessité pour une science inclusive et un développement durable », a affirmé avec conviction le Professeur Lamine BABA-MOUSSA.

Des résultats concrets et porteurs d’espoir

Les communications scientifiques ont donné lieu à des partages riches et instructifs. En Fongbé, Meto Aaron Baudouin KAKPO a présenté les résultats de ses recherches sur les plantes médicinales du Sud-Bénin utilisées contre l’asthme, notamment Pancratium trianthum, dont l’efficacité antioxydante a été démontrée.

En Yoruba, Marcelin AGBO a restitué ses travaux sur Bridelia ferruginea, une plante utilisée traditionnellement dans le traitement de l’épilepsie, dont les vertus thérapeutiques ont été confirmées par la recherche scientifique.

Autre moment fort de ces journées : la communication en Mina (Guin) de Mme Ilyame OURO-LOWAN, ingénieure écohydrologue et directrice de publication de Vision d’Afrique. Elle y a exposé la qualité de l’eau suite à divers technique de potabilisation de l’eau, notament l’utilisation des boules de naphtaline et des feuilles d’Elaeis guineensis. Sa présentation, tenue en langues transfrontalières (Mina et Adja), a été saluée comme un modèle de restitution scientifique accessible, renforçant la connexion entre communautés scientifiques et linguistiques.

Reconnaissance et perspectives

Tradipraticiens, souvent marginalisés dans les espaces académiques, ont trouvé dans ces journées une tribune pour partager leur savoir et constater la reconnaissance de leurs pratiques. « Ces échanges ont dissipé ma méfiance envers les chercheurs. Désormais, je sais que nos remèdes sont étudiés et valorisés », a confié un herboriste, visiblement ému.

Au terme de l’événement, plusieurs recommandations fortes ont été formulées :

- intégrer les langues locales dans les politiques de santé et d’éducation ;

- encourager la formation des acteurs locaux à la documentation et à la conservation des plantes médicinales ;

- pérenniser cette initiative à travers des éditions futures élargies à d’autres domaines scientifiques.

À travers cette démarche pionnière, le Bénin envoie un message fort : celui d’une science qui ne se veut plus élitiste, mais ancrée dans les réalités culturelles et linguistiques de ses populations. Une science qui écoute, qui apprend et qui partage.

AA

Laisser un commentaire